・起業セミナーに行ったらマルチ商法のセミナーで、50万円も借金させられた

・アフィリエイトビジネスと説明されて参加したがマルチ商法だった

・イベントに参加して仲良くなった途端、マルチ商法に勧誘された

・家族がマルチ商法にハマってしまった

マルチ商法に関するトラブルは『解約させてもらえない』『借金してしまった』『勧誘がしつこい』『反対したら行方不明になってしまった』など様々です。

被害にあわないのが一番ですが、万が一被害にあったときは消費生活センターに相談(通報)してください。

といっても、

「どのように相談すればいいのかわからない」

「相談できる内容なのか不安」

「相談したらどうなるの?」

「消費生活センターに相談しても意味がないって聞くけど?」

「契約していないのに相談できるの?」

など、疑問や不安があるとなかなか行動に移せないかもしれません。

そこでこの記事では、消費生活センターに相談するのはハードルが高いと感じている方に向けて、相談するときの流れやポイントと、契約者以外でも通報できる方法をお伝えします。

マルチ商法の被害にあった方だけでなく、家族が被害にあっている方もぜひ参考にしていただけたらと思います。

消費生活センターの役割と相談するときのポイント

消費生活センター(「消費者ホットライン188番」)は、消費者が商品やサービスで何らかのトラブルにあったときに苦情や相談を受け付け、解決のための助言やあっせんをしてくれる機関です。

消費生活センターとは、地方公共団体が設置する行政機関で、事業者に対する消費者の苦情や相談のほかに、消費者啓発活動や生活に関する情報提供などを行う。

引用元:Wikipedia

基本的には契約者本人からの相談受付になりますが、契約する前にわからないことや不安なことがあれば迷わず相談してください。

相談するときのポイントと流れ

相談する前に、伝える内容を準備しておくとスムーズに相談できます。

・契約書

・請求書・領収書

・商品のパンフレット(価格がわかるもの)

・相談内容をまとめたメモ

準備ができましたら188番をダイヤルし、アナウンスにしたがって操作すると地域の消費生活相談窓口につながりますので、以下の例のように被害状況の詳細を伝えてください。

【例】

どのように誘われたのか

・起業セミナーへ行こうと誘われた

・お料理会だといわれた、など

誰にどのような場所で勧誘されたのか

・昔の友人に近くのカフェで勧誘された

・成功者と言われる人に2度目のセミナー会場で勧誘された、など

どのような説明を受けたのか

・誰でも簡単に稼げるといわれた

・この商材を購入すればお金が稼げるといわれた、など

被害にあった金額など

・成功者になるために必要と言われ50万円の商材を購入した

・分割払いができるといわれ消費者金融で100万円借金した、など

※提供された情報は、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に登録されます

その後、被害状況に合わせた具体的なアドバイスをしてくれますので安心して相談してください。

消費生活センターに相談していたら返金されたかもしれないケースもありますので、まずはひとりで悩まずお気軽に相談していただければと思います。

※相談料は無料ですが、ナビダイヤルの通話料がかかります

※電話ではなく、最寄りの相談窓口へ直接訪問することもできます

・LINEで相談ができるようになりました

【消費者トラブルライン相談】

・消費者トラブル関連の情報発信をしています

【消費者庁 若者ナビ!】

消費生活センターに相談しても意味がないのでは?

「消費生活センターは意味ない…」と時々見かけますが、決して意味がないことはありません!!

しかしケースによっては、相談しても明確な回答が得られず苦い経験をされた方もいるかもしれませんね。

こういったケースは「どの行為がどんな法律に違反しているのか」がわからず、被害状況がうまく伝わらなかったのかもしれません。

そのため相談内容がどの法律違反に当てはまるのか判断ができず、適切なアドバイスが受けられなかった可能性があります。(消費生活相談員は法律の専門家ではないため(相談を聞くプロ))

「消費生活センターに相談しても意味がなかった…」とならないためには、まず経済産業局に相談してから消費生活センターに相談するのがおすすめです。

経済産業局?と疑問をもった方が多いと思いますので詳しく説明します。

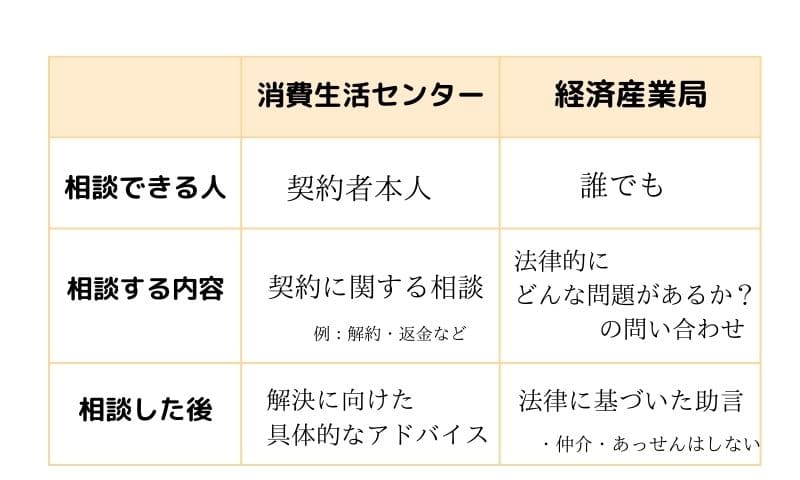

消費生活センターと経済産業局の違い

経済産業局は、「この行為が〇〇という法律に違反していますよ!」と法律に基づいた助言をしてくれる機関です。

経済産業局とは、日本の地方支分部局の一種で、経済産業省の出先機関である。全国各地方に一局ずつ、八箇所存在する。

引用元:Wikipedia

消費生活センター・経済産業局のどちらの機関にも「消費者相談」の窓口がありますが、少し役割が違います。

まず、どんな違いがあるのか表にしましたのでご覧ください。

消費生活センターとの違いは「誰でも相談できる」ということと、「事業者との仲介・あっせんはしていない」ということです。

では次に、経済産業局に相談するときのポイントを詳しく説明していきます。

経済産業局に相談するときのポイント

「消費生活センターに相談してもアドバイスが受けれなかった」とならないために、

・どのような勧誘を受けて

・どのような経緯で契約したか

を具体的に伝え、法律的にどのような問題があるのかを聞いてください。

マルチ商法について聞きたいのですが、どの行為がどんな法律に違反しているのか教えてください

「起業セミナーだといわれて行ったらマルチ商法のセミナーだったというのは、どんな法律に違反していますか?」

「これって法律違反ですか?」

など、勧誘されたときの状況を詳しく伝えます。(法律的な問題点をメモしておきましょう)

そして「どのような行為がどの法律に違反しているのか」がわかったら、次はその情報をもとに消費生活センターに相談してください。

2つの機関に相談するのはとても有効です

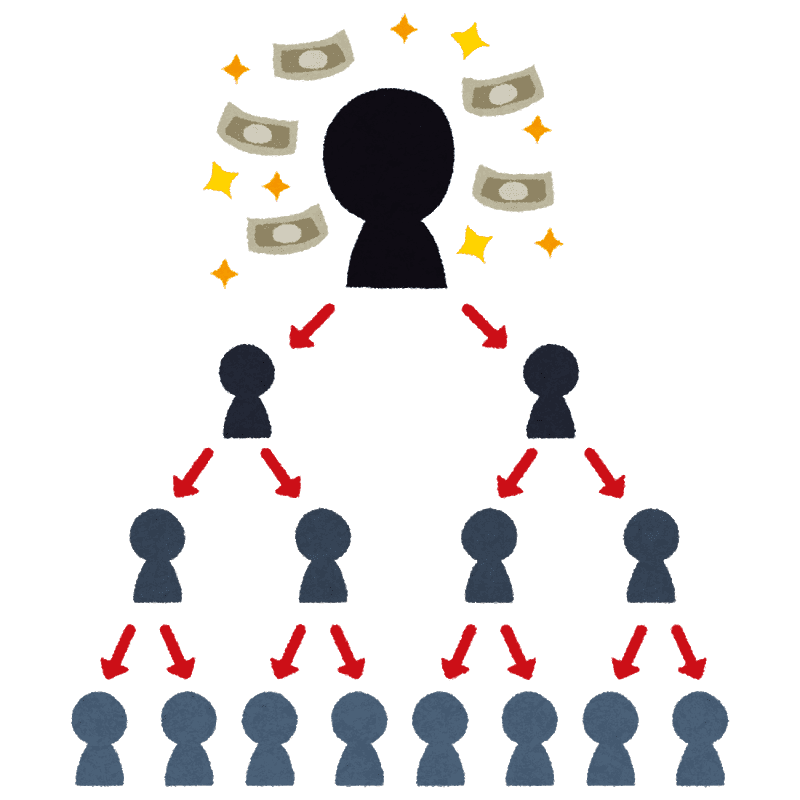

2つのそれぞれの機関で情報がデータ登録されるため「相談件数が増える」ことになります。

すると、消費生活センターに相談件数が増えてきた場合、

「あれ?経済産業局でも同じような相談が増えているぞ?」

となれば行政が動いてくれる可能性が高くなり、場合によってはマルチ会社を行政処分に追い込めるかもしれないのです。

マルチ会社が行政処分になれば、販売員は活動しにくくなりますし、ハマっている人たちが目を覚ますきっかけになるかもしれません。

特商法改正に向けての動きもありこの2つの機関に相談(通報)することで行政が動いてくれる可能性がさらに高くなりますので、ぜひ2つの機関に相談していただきたいと思います。

家族や契約者でない場合は「情報提供」として通報する

契約者本人以外の人が消費生活センターに相談すると、当事者でないため思ったようなアドバイスが受けられないと感じるかもしれません。

契約者本人以外の方(家族・友人・元会員・勧誘された人など)が相談する場合は、苦情や相談ではなく情報提供として消費生活センターに連絡しましょう。

「家族や友人が被害にあっているからどうにかしてください!」という相談は難しいですが、情報提供であれば通報しやすくなります。

○○公民館で、マルチ商法のセミナーが行われています。

家族が、起業セミナーと謳ってマルチ商法のセミナーに誘われました。

勧誘を断ったのに、エステ会や食事会にしつこく誘われます。

お試しで使った商品で体の調子が悪くなったことを伝えたら「好転反応」だといわれ取り合ってもらえませんでした。

契約はしていなくても嫌な思いをしているのですから被害者といえるので、「こんなことがありましたので情報提供します!!」とドンドン通報してください。

直接被害にあっていないけど相談したい場合は?

マルチにハマっている家族や友人を直接助けることはむずかしいですが、同じような被害が拡大するのを防ぐために「申出制度」を利用して情報提供をすることができます。

申出制度とは

引用元::消費者庁HPより抜粋

特定商取引法に規定される7つの取引類型において、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、消費者庁長官若しくは経済産業局長又は都道府県知事にその内容を申し出て、事業者等に対して適切な措置を採るよう求めることができる制度。

※詳細はこちら→特定商取引法ガイド「申出制度・情報提供」

申出制度を提出した後は調査を行い、必要に応じて事業者に対して立ち入り検査や行政処分を行います。

もっとも事業者(マルチ会社)が嫌がることですので、マルチ被害を防ぐためにもぜひ申出制度を利用してください。

まとめ

マルチ商法の被害にあったら、迷わず消費生活センターに相談してください。

【ポイント】

①事前に伝える内容を準備しておく

・契約書

・請求書・領収書

・商品のパンフレット

・相談内容をまとめたメモ

②188番にダイヤルし、アナウンスにしたがって操作する

③相談窓口につながったら被害状況の詳細を伝える

消費生活センターに相談しても意味がないということはありません!

適切なアドバイスを受けるためには、経済産業局で違法性について聞いておくのがオススメです。

また、勧誘された人、家族がマルチにハマって困っている人などは「情報提供」として消費生活センターに通報できます。

消費生活センターに相談することはハマっている人を今すぐにやめさせる手段ではありませんが、ひとりでも多くの方の通報によってマルチ会社を厳しく罰する可能性が高くなりますのでぜひご相談ください。

そのためには、消費生活センター・経済産業局2つの機関に通報するとより効果的になります。

2つの機関に相談するのはちょっと面倒…という方は、消費者生活センターだけでもご相談くださいね。

【相談先】

・消費生活センター(188)

相談受付時間(相談窓口によって受付時間が異なるため要確認)

平日:9:00~17:00まで

土日祝日:10:00~16:00まで

※年末年始を除き、原則毎日利用可

・消費者トラブルLINE相談

Rio(ライオ)さん(@multiblack_tw)が主催するオンラインコミュティ「マルチ被害をなくす会」では、ご家族がマルチ商法にハマっている方やマルチ被害にあわれた方などが集い、問題解決に向けて様々な活動をしています。